Félix L. Martínez Viviente, Juan Hinojosa Jiménez, Ginés Doménech Asensi, Alejandro Melcón Álvarez

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación (ETSIT)

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)

I. INTRODUCCIÓN.

En los últimos años ha despertado gran interés una región del espectro electromagnético hasta ahora poco conocida y estudiada. Se trata de la llamada región de los THz, un rango de frecuencias comprendido entre la región de las microondas y el espectro óptico. Este rango de frecuencias también es conocido como el salto de THz, debido a que, efectivamente, constituye un salto entre dos regiones del espectro electromagnético en las que se emplean técnicas bien distintas para la generación y manipulación de las ondas electromagnéticas. Por un lado, hacia frecuencias menores, las técnicas para la generación de microondas son de tipo electrónico, bien sea en tubos de vacío mediante el movimiento balístico de electrones controlados por campos eléctricos o magnéticos (p.ej. en dispositivos como el magnetrón o el klystron), bien sea mediante la oscilación de electrones en dispositivos de estado sólido como los diodos Gunn, IMPATT, diodos túnel, y ciertos tipos de transistores de efecto campo. Por otro lado, hacia el rango de frecuencias mayores, nos adentramos en la región óptica del espectro (comenzando por el extenso rango del infrarrojo), donde las técnicas anteriores resultan ineficientes y la generación de la luz se lleva a cabo de una manera completamente diferente, en dispositivos tan dispares como pueden ser los láseres o los diferentes tipos de lámparas, bien térmicas bien de descarga en gases.

La transición entre ambas regiones del espectro no es abrupta, sino que existe una región intermedia en la que hasta hace poco carecíamos de una tecnología eficiente para la generación de ondas electromagnéticas. Esta región intermedia es la que llamamos el salto de THz, cuyo nombre proviene del orden de magnitud de las frecuencias de las ondas electromagnéticas en este rango. Lógicamente, la frontera concreta que delimita una zona u otra es un tanto arbitraria y no puede hablarse de un valor concreto para afirmar cuándo pasamos de las microondas a los THz o dónde empieza la región óptica del espectro. En general, se suele admitir que el rango de las microondas abarca hasta longitudes de onda de 1 mm, es decir, una frecuencia de 300 GHz, o 0.3 THz, que corresponde con un número de onda (1/lambda) de 10 cm-1. Para frecuencias por encima de ese valor, los ingenieros de microondas suelen hablar de ondas submilimétricas, y es donde podríamos decir que empieza el rango de los terahercios.

El límite superior (en frecuencias) del rango de los terahercios también es arbitrario, pues la región óptica del infrarrojo lejano no está claramente delimitada. Los instrumentos ópticos que funcionan en el rango del infrarrojo, tales como por ejemplo los espectrofotómetros, suelen distinguir entre infrarrojo cercano (0.8–2.5 micras), infrarrojo medio (2.5–25 micras) e infrarrojo lejano (a partir de 25 micras). Hasta qué longitud de onda o frecuencia podemos generar o manipular la luz en el infrarrojo lejano de una manera óptica depende de los medios empleados, aunque estos resultan cada vez más ineficientes conforme nos aproximamos a la región de las microondas, especialmente para longitudes de onda por encima de 50 micras (200 cm-1), es decir, frecuencias por debajo de 6 THz. En muchos casos, las técnicas empleadas permiten generar solamente una frecuencia (como en los láseres de gas de THz, que además son caros y voluminosos). Por ello, resulta más interesante considerar el rango de los THz desde la perspectiva de las técnicas específicamente desarrolladas para generar radiación electromagnética en este rango de una manera eficiente, especialmente en términos de la relación entre potencia y ancho espectral obtenidos respecto a coste y sofisticación del equipo, tal como describimos en el siguiente apartado.

II. GENERACIÓN DE ONDAS DE THz.

Podemos afirmar que la principal razón del reciente surgimiento de la espectroscopia de THz y otras aplicaciones de las ondas electromagnéticas en este rango espectral ha estado en la disponibilidad de fuentes de luz pulsadas de femtosegundos que hacen uso de tecnologías basadas en fibra óptica, en particular, los láseres de femtosegundos basados en osciladores y amplificadores de fibra, cuya relación entre prestaciones y precio es mucho más competitiva y asequible que en sistemas anteriores como el láser de Ti-zafiro. Los láseres de fibra de femtosegundos pueden emitir en diversas longitudes de onda, pero resulta conveniente trabajar en 1550 nm, por la disponibilidad de una amplia base tecnológica proveniente de los sistemas de telecomunicaciones que operan a esta longitud de onda (al ser una de las ventanas de atenuación de las fibras de bajas pérdidas, existen muchos dispositivos de semiconductor optimizados para trabajar a esta frecuencia). Los pulsos de luz ultracortos a 1550 nm pueden ser transformados en pulsos de THz de una manera eficaz empleando estructuras de semiconductor que se comportan como conmutadores fotoconductivos. El principio de operación es bastante sencillo e intentamos explicarlo a continuación.

El punto de partida es un pulso ultracorto de luz láser, típicamente, y según hemos dicho en el párrafo anterior, a una longitud de onda de 1550 nm, con objeto de aprovechar los desarrollos ya existentes en tecnología de fibra y de semiconductores a esa longitud de onda, provenientes del campo de las comunicaciones ópticas. La duración del pulso suele estar por debajo de 100 fs y no se requiere una potencia elevada, siendo suficiente una potencia promedio de menos de 100 mW. Este pulso es dividido en dos haces, usualmente dentro del propio láser, que en tal caso presentará dos salidas simultáneas acopladas a sus respectivas fibras ópticas. Uno de los dos haces es dirigido a través de la fibra hasta una heteroestructura multicapa de semiconductor, concretamente con una composición de InAlAs/InGaAs si la longitud de onda empleada es de 1550 nm. En esa heteroestructura el pulso de luz produce portadores fotogenerados (electrones y huecos), que son acelerados por un campo eléctrico aplicado (mediante una polarización externa). Estos portadores se recombinan muy rápido, produciendo un pulso de luz cuya duración está en el orden de los picosegundos y su contenido espectral en el orden de THz. Puede demostrarse, mediante un análisis físico en detalle del problema, que la intensidad del pulso es proporcional a la derivada de la fotocorriente con respecto al tiempo.

El segundo haz del láser es dirigido hacia el detector, donde también genera fotoportadores. Estos portadores son acelerados por el campo eléctrico del pulso de THz, produciendo una fotocorriente muy débil que puede ser amplificada y medida. Este proceso se repite muchas veces, ya que los pulsos del láser tienen una frecuencia de repetición en torno a 100 MHz, por lo que el valor de la fotocorriente que se registra es realmente un valor promedio. Obsérvese que la señal que se obtiene de esta forma es tan solo una muestra de una pequeña fracción del pulso de THz, ya que éste tiene una duración de picosegundos, mientras que el pulso láser que activa la detección en la antena receptora tiene una duración mucho más pequeña, del orden de femtosegundos. Para poder reconstruir el pulso completo, se introduce un retardo temporal variable y controlable entre el pulso que excita la generación de THz y el que activa la detección en el receptor. Esto se logra mediante una línea óptica de retardo, que introduce una diferencia de caminos ópticos entre las trayectorias de los dos haces. Usualmente, esta línea de retardo consiste en un espejo que se desplaza sobre una guía mecánica o magnética. Variando la posición del espejo se controla la diferencia de caminos ópticos y por tanto el retardo temporal, permitiendo capturar la señal del detector en función del tiempo (de ahí el nombre que recibe esta técnica: espectroscopia en el dominio del tiempo). La siguiente figura muestra una fotografía del equipo de espectroscopia de THz, Menlo Systems Tera K15, disponible en la Universidad Politécnica de Cartagena.

Una vez capturado el pulso en función del tiempo, la aplicación de la transformada de Fourier en amplitud y fase permite pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, obteniéndose un espectro en amplitud y otro en fase (en este sentido se dice que se trata un esquema de detección coherente, a diferencia de otras técnicas espectroscópicas que permiten obtener sólo un espectro en amplitud). El contenido en frecuencia de la señal que se obtiene mediante esta técnica varía ligeramente de un sistema a otro, pero típicamente puede abarcar el rango desde 0.1 THz hasta 4.5 THz. Al obtener información tanto en amplitud como en fase, es posible comparar el espectro obtenido cuando una substancia o material se encuentra dentro del camino óptico de propagación de la onda de THz, y el mismo espectro sin esa muestra. De la comparación puede calcularse el índice de refracción complejo de la muestra, siendo la parte real responsable del retardo temporal de una señal respecto a la otra (diferencia de fase), mientras que la parte imaginaria contiene información relativa al coeficiente de absorción (atenuación de la señal).

III. APLICACIONES DE LOS THz EN LA INDUSTRIA.

La identificación de huellas espectroscópicas en la región de los THz permite detectar substancias químicas y biomoléculas, y además hacerlo a través de materiales opacos a la región óptica del espectro (tales como textiles, plásticos, cerámicas, papel o cartón), propiedad que ha empezado a ser utilizada por la industria farmacéutica, agroalimentaria y de seguridad y defensa para la identificación de substancias tales como drogas, explosivos o armas que puedan estar ocultos o bien dentro de sus embalajes. Esto ha abierto nuevas puertas a los procedimientos de control de calidad y optimización en los procesos de fabricación de estas industrias, permitiendo la detección de pequeñas variaciones en la composición, defectos, u otras desviaciones en los parámetros de calidad, incluso cuando los productos están ya dentro de sus envases. Asimismo, en el ámbito de las telecomunicaciones y la microelectrónica, el rango de los THz abre nuevas posibilidades para satisfacer la siempre creciente demanda de ancho de banda o investigar procesos ultrarrápidos en nuevos semiconductores que están siendo explorados para futuros dispositivos más rápidos y eficientes, tales como el grafeno y otros materiales bidimensionales.

A continuación, describimos algunas de las aplicaciones mencionadas:

(a) Industria de los plásticos: es posible el análisis no-destructivo y sin contacto de muchos materiales plásticos para encontrar, por ejemplo, fracturas bajo la superficie o delaminaciones, así como el espesor de materiales multicapas y sus propiedades dieléctricas.

(b) Industria de recubrimientos protectores: permite el control de calidad no destructivo y sin contacto de todo tipo de recubrimientos y capas protectoras en condiciones en que otras técnicas no funcionarían, tales como sobre substratos no metálicos (por ejemplo, sobre composites de fibra de carbono, ampliamente utilizados en la industria de automoción y aeroespacial por su menor peso).

(c) Industria papelera: un parámetro muy importante en la industria papelera es la determinación del contenido de humedad en el papel en la línea de producción. Los THz permiten medir no sólo este contenido, sino también el espesor y densidad de los rollos de papel.

(d) Agricultura y alimentación: la elevada sensibilidad y contraste a la humedad de las técnicas de imagen por THz permite realizar medidas in-situ del contenido de agua en las hojas de las plantas. Esto permite evaluar el estrés de las plantas en condiciones de sequía y optimizar las estrategias de riego, lo cual es especialmente relevante en zonas áridas y semidesertificadas donde la escasez de agua supone un serio problema.

(e) Industria farmacéutica: está empezando a utilizar la técnica de los THz en sus procesos de control de calidad para comprobar, por ejemplo, la composición de los medicamentos y su dosificación dentro de los envases.

(f) Microelectrónica y telecomunicaciones: la espectroscopia de THz permite investigar la dinámica molecular de los cristales líquidos (utilizados en diversos tipos de dispositivos tanto microelectrónicos como fotónicos y de comunicaciones), así como determinar diversos parámetros de los semiconductores, tales como su conductividad y densidad de portadores. El desarrollo de nuevos materiales como el grafeno se está beneficiando de estas técnicas, pues hacen posible investigar fenómenos que sólo ocurren en el rango de frecuencias de los THz (tales como la propagación de ondas electromagnéticas de superficie llamadas plasmones), así como la dinámica de portadores en una escala de tiempo ultrarrápida. En el ámbito de las telecomunicaciones, los THz permiten caracterizar nuevos dispositivos que se utilizarán para comunicaciones de ultra-alto ancho de banda en este rango de frecuencias (antenas, filtros, etc…).

(g) Seguridad y Defensa: resulta de especial interés la capacidad de las técnicas de THz para detectar substancias peligrosas escondidas en condiciones que ninguna otra técnica permitiría detectar. Esto incluye tanto explosivos como drogas y armas. Por ejemplo, los escáneres de THz ya se encuentran en fase de prueba en diversos aeropuertos del mundo y las aplicaciones en este sector serán cada vez mayores.

IV. APLICACIONES BIOMÉDICAS DE LOS THz.

La espectroscopia de THz ha sido utilizada en la investigación de diversos cánceres, en particular los cánceres de piel, colon, y pecho. En estos casos la propiedad que se aprovecha es la particular sensibilidad que tienen los THz al contenido de agua de la muestra, así como el carácter no-ionizante de estas ondas electromagnéticas. Es conocido que muchos cánceres tienen una mayor concentración de agua que los tejidos normales. Ello permite implementar una técnica de imagen con ondas de THz en la que se puede distinguir con precisión el tejido sano del tejido canceroso, tanto en muestras ex vivo como in vivo. Incluso se ha desarrollado instrumentación para aplicar esta técnica en un entorno quirúrgico, ayudando al cirujano a extirpar con precisión el tejido canceroso sin dañar al tejido sano. Es de esperar que a medio plazo esta técnica llegue a una fase de implementación clínica, incorporándose al conjunto de tecnologías biomédicas disponibles en los hospitales. A continuación, describimos brevemente algunos ensayos que ya se han realizado.

En el tratamiento quirúrgico actual del cáncer existe una importante necesidad de técnicas que permitan guiar al cirujano para extirpar el tejido canceroso sin dañar al tejido sano, dejando unos márgenes adecuados en el tejido extirpado que permitan asegurar que el cáncer ha sido eliminado completamente y no reaparecerá, a la vez que minimizando los efectos psicológicos y estéticos de la cirugía.

Existen una serie de técnicas preoperatorias para proporcionar información sobre la localización y tamaño del tumor. Principalmente, estas técnicas son la tomografía de rayos X, la imagen de ultrasonidos, y la resonancia magnética. Sin embargo, en el momento de la operación la aplicación de estas técnicas está muy limitada, por lo que hay una gran componente de incertidumbre a la hora de decidir cuánto tejido se extirpa durante la cirugía. La información que proporcionan estas técnicas constituye sólo una guía aproximada para definir los márgenes del tumor.

Una vez en el quirófano, hay varias alternativas intraoperatorias para establecer los márgenes del tumor, pero ninguna de ellas es satisfactoria en el momento presente. En algunos casos el tumor es palpable y puede ser localizado por el cirujano a través de sus dedos, aunque se trata de un procedimiento muy subjetivo. En los casos en que el tumor no es identificable al tacto, hay técnicas muy variadas que emplean desde un simple alambre que se fija a la lesión antes de la operación, guiado por la instrumentación preoperatoria mencionada anteriormente, hasta técnicas basadas en radioisótopos o en ondas de ultrasonidos. En todos los casos los resultados que se obtienen son muy ineficientes, habiendo un alto porcentaje de operaciones que requieren una o varias reintervenciones posteriores por recurrencia del tumor. El sufrimiento ocasionado en estos casos, así como el coste que tiene para el sistema de salud, hace que sea prioritario encontrar una técnica fiable para guiar al cirujano durante la extirpación del tumor.

La tecnología de THz posee una serie de propiedades que la convierten en una técnica viable para la evaluación de los márgenes tumorales, y además se ha demostrado que es trasladable a la mesa de operaciones para ser utilizada en tiempo real durante la extirpación del tumor. Por un lado, las longitudes de onda de la radiación de THz son mayores que las del espectro visible o infrarrojo, lo que significa que puede implementarse con ella una técnica de formación de imagen que no está limitada por los procesos de dispersión de la luz en el tejido biológico. Al mismo tiempo, estas longitudes de onda son seguras para los organismos vivos (no son ionizantes, a diferencia por ejemplo de los rayos x). Finalmente, presentan una gran sensibilidad al contenido de agua de los tejidos, lo que las hace especialmente indicadas para detección y visualización de tejidos cancerosos y su discriminación respecto a tejidos sanos (dado el diferente contenido de agua que presentan unos y otros). Los estudios realizados hasta ahora demuestran una muy buena concordancia entre las imágenes de tumores obtenidas mediante imagen de THz y las obtenidas mediante estudios histopatológicos. Los resultados muestran que las señales de THz pueden identificar correctamente el tipo de tejido con una fiabilidad superior al 92 %. Más aún, una sonda de carácter experimental ha sido diseñada para su uso intraoperatorio en el quirófano en tiempo real. En este instrumento el pulso de THz es enfocado hacia la punta de la sonda mediante una lente especial para estas frecuencias y unos prismas directores de haz, los cuales realizan un barrido a lo largo de la zona activa resultando en una ventana de imagen de aproximadamente 8 mm de lado. Este tamaño de imagen es todavía pequeño, pero suficiente para realizar los primeros estudios y aplicaciones clínicas, ya que permite visualizar tanto el tamaño del tumor como un margen de seguridad alrededor de él que garantice su completa extirpación.

Los procesos o mecanismos físicos que causan el contraste en las imágenes de THz de tejidos cancerosos no se conocen todavía en profundidad. Es necesario para ello estudiar más a fondo la relación entre los pulsos reflejados y captados por la sonda y los cambios en las características patológicas del tejido. Los primeros estudios han medido el índice de refracción y el coeficiente de absorción de tejidos tumorales por un lado y tejidos sanos de tipo graso y tipo fibroso por otro, encontrando diferencias significativas que pueden explicar el contraste observado. Sin embargo, el campo de la técnica de imagen médica con tecnología de THz se encuentra todavía en su infancia y queda mucho por hacer para demostrar su auténtico potencial antes de que sea ampliamente adoptada por la comunidad médica.

V. DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES A FRECUENCIAS DE THZ EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA: SUPERFICIES SELECTORAS EN FRECUENCIA (FSS)

En la Universidad Politécnica de Cartagena hemos venido trabajando en el diseño, fabricación y caracterización de dispositivos de telecomunicaciones a frecuencias de THz. Los esfuerzos se han concentrado inicialmente en Superficies Selectoras en Frecuencia (FSS), tal como se describe en los siguientes apartados, aunque también se han realizado otro tipo de estudios en fase inicial, tales como análisis de substancias biológicas a frecuencias de THz.

V.1 Superficies Selectoras en Frecuencia (FSS)

Una superficie selectora en frecuencia (FSS o Frequency Selective Surface) es una estructura periódica y plana de elementos, generalmente metálicos, sobre un substrato dieléctrico [1]. Actúa como una barrera selectiva para las ondas electromagnéticas que se propagan a través de ella, manipulando el contenido espectral de las mismas. Como resultado, algunos de los componentes en frecuencia de la onda son bloqueados, mientras que otros pasan a través de la estructura. Por consiguiente, una FSS es análoga a un filtro de teoría de circuitos. En la ingeniería electromagnética se la conoce también como filtro espacial, por analogía con los filtros espaciales del campo de la óptica.

El principio de operación de las FSS tradicionales está basado en la idea de elementos resonantes. Cuando una onda plana incide sobre una distribución de elementos metálicos excita corrientes eléctricas en el metal. La amplitud de las corrientes generadas depende de cómo sea el grado de acoplamiento entre la onda y la estructura. Este acoplamiento es máximo en la llamada frecuencia fundamental, a la cual la longitud de los elementos es igual a lambda/2. Por consiguiente, los elementos se diseñan con el objetivo de que resuenen en torno a la frecuencia de operación. A su vez, las corrientes generadas actúan como fuentes de radiación electromagnética, produciendo un campo dispersado. Este campo electromagnético dispersado se suma al campo incidente en torno a la FSS, dando lugar a un campo total que se puede controlar mediante el apropiado diseño de la forma y distribución de los elementos para obtener la respuesta requerida del filtro. El comportamiento en frecuencia de la FSS depende de la distribución de corriente en los elementos, y ésta a su vez de la forma de estos.

V.2. FSS a frecuencias de THz

Los sistemas de comunicaciones por satélite han experimentado de manera continuada una evolución hacia bandas de frecuencias cada vez más altas, con la finalidad de aprovechar el mayor ancho de banda inherente a las mayores frecuencias. Desde las bandas bajas de microondas (entre 1 y 18 GHz) utilizadas tradicionalmente se pasó a la primera generación de satélites en banda Ka (30/20 GHz), proporcionando velocidades de transmisión de 10 Gbps en la primera generación y más de 100 Gbps en la segunda. Sin embargo, la posibilidad de alcanzar bandas más altas como Q y V (50/40 GHz) se encuentra limitada por la mayor absorción atmosférica a frecuencias milimétricas y submilimétricas (a partir de unos 30 GHz), que obliga a utilizar grandes potencias de transmisión. A pesar de ello, la exploración de este rango de frecuencias continúa siendo de interés prioritario, por ejemplo para su aplicación en enlaces entre satélites, donde la propagación se realiza en ausencia de atmósfera, así como para otras aplicaciones de las ondas de THz en campos ya comentados anteriormente como la seguridad y defensa (servicios de teledetección o detección remota), biomedicina (detección de biomoléculas y servicios de imagen biomédica), o el control de calidad en numerosas industrias (desde la farmacéutica a la agroalimentaria pasando por el sector de los plásticos o el del papel). En todas estas aplicaciones serán necesarios filtros y otras estructuras para la manipulación correcta de las señales, por lo que la investigación y el desarrollo de estructuras periódicas en este rango de frecuencias ofrecen interesantes posibilidades. Las superficies selectoras en frecuencia constituyen un buen ejemplo de estructura periódica. Comparando la propagación de ondas electromagnéticas en estructuras guiadas y en el espacio libre, podríamos decir que las FSS constituyen el análogo en el espacio libre a las estructuras de gap electromagnético (EBG) en propagación guiada. Por consiguiente, su estudio y comprensión son indispensables para el desarrollo de la futura tecnología de THz [2].

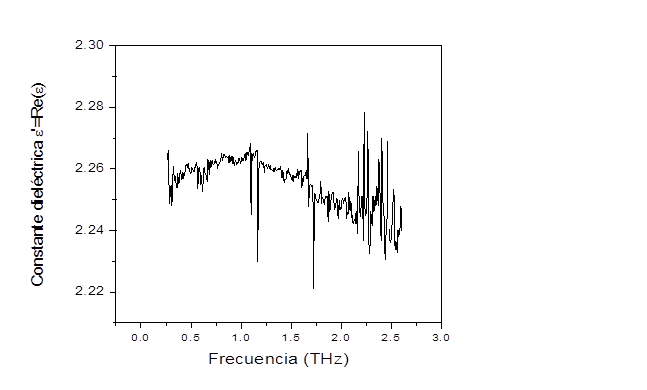

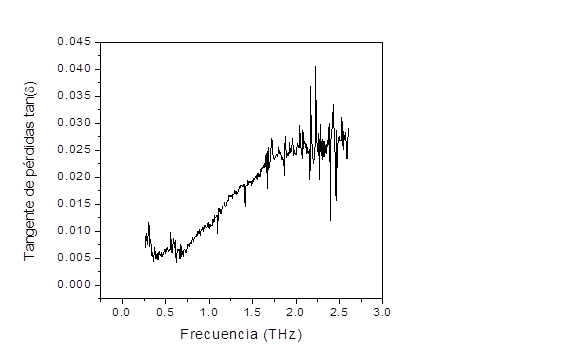

En la Universidad Politécnica de Cartagena hemos trabajado en una superficie selectora en frecuencia de doble banda de paso en el rango entre 0.4 y 1.0 THz. Deja pasar sólo dos frecuencias (dos bandas) en este rango, reflejando todas las demás. Para conseguirlo, la FSS cuenta con dos capas de patrones metálicos en la cara superior e inferior de un substrato dieléctrico (Duroid 5880 de 254 micras de espesor) que actúa como soporte. El primer paso en el diseño fue precisamente caracterizar este substrato dieléctrico en el rango de los THz, empleando para ello un espectrofotómetro de THz en el dominio del tiempo (Menlo TeraSync). Con este instrumento fue posible determinar las pérdidas y la permitividad del substrato en el rango espectral de los THz, y utilizar este dato para las simulaciones electromagnéticas en el diseño de la FSS. Previamente, y con objeto de llevar a cabo estas medidas, se eliminó completamente la capa metálica de cobre a cada lado de este dieléctrico. El resultado se muestra en las Figs. 2 y 3, tras aplicar el procedimiento de cálculo que permite extraer las constantes ópticas (o la permitividad) a partir del espectro de transmisión en amplitud y fase [3].

Como puede observarse en la Fig. 2, el resultado de la medida presenta un nivel de ruido reducido hasta la frecuencia de 2.1 THz aproximadamente, con un par de desviaciones a las frecuencias de 1.16 THz y 1.72 THz debido a la absorción por vapor de agua. La tangente de pérdidas en la Fig. 3 muestra cómo las pérdidas van aumentando con la frecuencia, debido principalmente a un aumento de la absorción, hasta que a partir de unos 2.1 THz la medida se hace muy ruidosa a consecuencia del bajo nivel de señal detectado. Por consiguiente, podemos considerar que la medida es fiable hasta 2.1 THz.

En la Fig. 3 podemos ver cómo las pérdidas se mantienen muy bajas a frecuencias por debajo de aproximadamente 1 THz. En este rango la tangente de pérdidas es inferior a 0.01. A la vista de este resultado decidimos concentrar el diseño de la FSS en este intervalo de bajas pérdidas. La parte real de la permitividad se mantiene en este rango en un valor en torno a 2.26, según vemos en la Fig. 2.

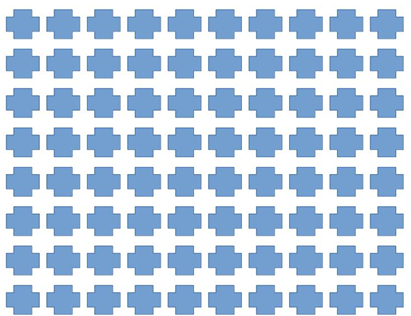

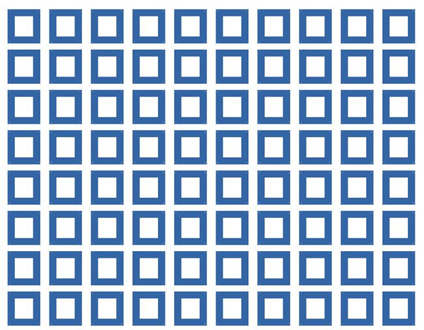

Una vez conocidas las características del substrato en el rango de THz, pasamos a describir el diseño de la FSS. Hemos empleado las dos caras metalizadas con cobre de los substratos Duroid, con objeto de lograr una estructura con doble banda de paso. En cada una de estas caras se utilizó un tipo diferente de elemento para la estructura periódica. Por un lado, en una de las caras empleamos un elemento perteneciente al grupo de dipolos conectados por el centro, concretamente dos dipolos cruzados perpendiculares (Fig. 4). En la otra cara se utilizó un elemento del tipo de lazo cerrado (cuadrados en este caso), como se puede ver en la Fig. 5.

Las dimensiones de los elementos de cada una de las caras de la FSS fueron optimizadas mediante simulación electromagnética (con HFSS) para conseguir las deseadas bandas de paso en el rango entre 0.4 y 1.0 THz. Se analizó la influencia de las dimensiones de los motivos tanto en las frecuencias de paso como en el valor de las pérdidas de retorno RL (dB), definido como el valor del coeficiente de reflexión |S11| en la región de la banda de paso. El objetivo fue llegar a un compromiso para obtener valores óptimos de RL en ambas bandas. Se entiende por valor óptimo de RL el menor posible, ya que interesa que en la banda de paso la onda reflejada tenga la menor intensidad posible, mientras que la onda transmitida sea máxima. Tras un largo proceso de optimización se llegó a los siguientes valores para las dimensiones de los motivos. Para la cara de dipolos cruzados, el largo de los brazos de la cruz (tanto el horizontal como el vertical) es de 0.18 mm y el ancho de los brazos es de 57 micras. La separación entre cruces es de 20 micras. Para la cara formada por cuadrados cerrados, el lado exterior de los cuadrados es de 0.17 mm, mientras que el lado interior es de 56 micras. La separación entre cuadrados es de 30 micras

V.3. Espectro de transmisión de la FSS

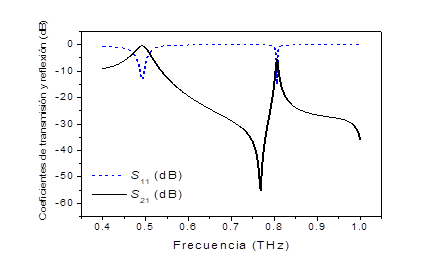

Una vez finalizado el procedimiento de optimización de las dimensiones de los motivos de la FSS, el resultado alcanzado para el espectro de transmisión y reflexión se muestra en la Fig. 6 [4]. Las dos frecuencias de transmisión observadas se encuentran en 0.49 THz y 0.81 THz. Las pérdidas de retorno en cada una de estas bandas son RL= -13 dB para la frecuencia de 0.49 THz y RL= -14 dB para la frecuencia de 0.81 THz. Tal como se comentó anteriormente, cuanto menor sea este valor mejor será la característica de la FSS en la correspondiente banda. El resultado alcanzado muestra un buen compromiso entre las dos bandas. La fabricación de la estructura por técnicas de microprocesado y su posterior caracterización mediante el sistema de espectroscopia de THz Menlo System Tera K15 en configuración de transmisión muestran una buena concordancia entre simulación y caracterización de la estructura.

El trabajo con Superficies Selectoras en Frecuencia y espectroscopia de THz en la Universidad Politécnica de Cartagena ha sido financiado, entre otros, por el Proyecto de Investigación “Diseño y desarrollo de nuevos componentes de altas prestaciones para sistemas de comunicaciones de alta frecuencia” (NEWCOSYS), PID2022-136590OB-C42.

Referencias

[1] B. A. Munk, Frequency Selective Surfaces. Theory and Design, John Wiley & Sons, 2000

[2] P. Rodríguez-Ulibarri, S. A. Kuznetsov, y M. Beruete, “Wide angle terahertz sensing with a cross-dipole frequency selective surface”, Applied Physics Letters, vol. 108, pp. 111104, 2016.

[3] M. Scheller, C. Jansen, y M. Koch, “Analyzing sub-100 micrometer samples with transmission terahertz time domain spectroscopy”, Optics Communications, vol. 282, no. 7, pp. 1304-1306, 2009.

[4] J. Hinojosa, J. Aguilar-Pérez, y F. L. Martínez-Viviente, “Superficie selectora en frecuencia de doble banda de paso a frecuencias de THz”, XXXII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de Radio, URSI 2017, Cartagena, 6-8 de septiembre de 2017.